現在の位置

‡ 元照 『仏制比丘六物図』

解題 ・

凡例 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

原文 |

訓読文 |

現代語訳

1.現代語訳

仏制比丘六物図

大宋元豊三年〈1080〉夏の初め、余杭の沙門元照、天宮院において著す

初めに三衣について説明して(比丘の)三物とする。

僧伽梨[そうぎゃり]大衣この衣に九品の別がある。ここでは上品をのみ示す。その他はこれに準じて(条を)減らして作れ。

欝多羅僧[うったらそう]七条

安陀会[あんだえ]五条

この頃、律を学ぼうとする者を見ていると、法服を作ろうとしても、どのように縫製すればよいか知らずにある。(支那のほとんどの僧が)すでに律儀について無知となっていて、ほとんどが根拠のない誤った習慣に従うのみとなっている。

しかしながら、その(本来従うべき正しい)制度はひろく諸文〈律五論、及び律三大部等〉に記されているのである。そこでそれを概略し、(私元照が)見聞してきたことを兼ね併せ、また旧章〈道宣による特に衣についての著作『釈門章服儀』など〉の見解を是として依りつつ、ここに十章に分けて論じることとする。正教〈仏典。第一に仏者が依拠すべき説〉を援引するのは、物事をあるべき姿に直そうとしてのことである。(比丘六物についての)誤りを指摘し排斥するに際し、いわゆる(それがどれほど上座・先徳であろうとも、根拠のない旧弊に執する)他者の顔色・意見など顧慮することはない。

第一 制意

『四分律刪繁補闕行事鈔』〈南山大師道宣による『四分律』の注釈書。以下『行事鈔』〉には、「何をもって制とするのであろうか。それはいわゆる三衣六物である。仏陀は(三衣六物についての規定を)制され、(全ての比丘らに)所有することを義務付けられた。諸々の(仏陀の)一化〈仏陀が成道されてから涅槃に至るまでの一生涯〉において全て、通じて(全ての比丘らが)着用するべきものとして制定されたのである。その制に違ったならば罪となる」とある

『薩婆多毘尼毘婆沙』〈説一切有部の律蔵『十誦律』の注釈書。以下『薩婆多論』〉には、「未曾有法〈未だかつて無かった事柄〉を現そうとしたためである。すべての九十六種の外道〈仏教以外の思想・宗教〉において、この三衣というものは無い。外道との差別化を図るためのものである」とある。

『四分律』には、「三世の如来は皆、このような衣を着用された」とある。

『摩訶僧祇律』には、「三衣とは、賢聖沙門の標識音は志であるである」とある。

『雑阿含経』には、「四無量心を修する者は、三法衣を着用する」とある。三衣とは則ち、慈悲を行ずる者の服である。

『十誦律』には、「(衣を作るには布を)刀によって截断する。このことから知られるであろう、三衣は慚愧人〈自他に対して恥を知る者〉の衣であることを」とある。

(六十巻)『華厳経』には、「袈裟を著用する者は、三毒〈根本煩悩。貪・瞋・痴〉を捨離する」とある。

『四分律』には、「結使〈煩悩〉を心に抱いて離そうとしない者は、袈裟を着るに相応しくない」とある。

『賢愚経』には、「袈裟を着る者は、生死流転において速やかに解脱を得るであろう」とある。

『釈門章服儀』〈道宣による法服についての著作。以下『章服儀』〉には、「その大要を述べたならば、(三衣とは)苦海を超える船、生涯を夷するの梯子である」とある。

三衣を用いる所以は、『分別功徳論』によれば、「三つの季節の為である。冬は重ねて着、夏は軽くを着し、春は中を着すのである」とある。

『大智度論』〈龍樹菩薩による『大般若経』の注釈書〉には、「仏弟子は中道に住していることから三衣を着るのである。外道は裸形にして恥じることが無い断見に住するが故に。白衣は多くの貪りがあることから様々な衣服を着る常見に住するが故に」とある。

『薩婆多論』には、「ただ一衣では寒さを遮ることが出来ないが、三衣ならばよく遮る事が出来る」等とある。

『關中創立戒壇図経』〈道宣による戒壇についての著作〉には、「三衣は三毒を断ずるものである。五条下衣は貪欲と身業とを断ずる。七条中衣は瞋恚と口業とを断ずる。大衣上衣は癡と心業とを断ずるのである」とある。

世間で「七条と偏衫と裙子とを三衣と言う」などと伝えているのは謬りである。

天台智者〈智顗〉の制法〈灌頂纂の『国清百録』に伝えられる〉の第一条には、「三衣六物の道の資具は必ず具備しなければならない。もし、三衣六物を欠けて所有していない者があったならば、(持戒の僧は)その者と同じ所に止住してはならない〈同行・同法の仲間としてはならないの意〉」とある。

清涼国師澄観の十誓の第一には、「ただ三衣一鉢にして余長を畜えない」とある。

様々な経論を歴観し、種々の僧史を遍覧してみれば知られるのである、(古の)聖者・賢者らは(先達の行業に)倣って行い、中華も天竺もその風儀を同じくしていたことが。

しかるに今の者は、偏向して自宗をこそ学び競うのみで、意図的に(仏制に乖いて衣の色や形を)彼れ此れと異ならせている。一応、頭髪を剃るということについては依然として皆同様にしている。であれば、一体どうして衣を染めることについて、わざわざ宗派によって分け隔てる必要などあろうか。

負識の高流〈有智の高徳〉よ、いま一度(比丘六物について)詳しく諸仏典を参照して依行せよ。言うまでもなく、大乗・小乗の教えにおいては同じく、そして広く袈裟の功徳を明かしている。願くは教えを信ずる仏子らよ、(仏制・聖典にこそ)依って行いたまえ。

第二 釈名

これには二通りある。まず初めに通名であるが、経律を総括するに、あるいは袈裟染めた色(赤褐色)をもって名としたものと名づけ、あるいは道服と名づけ、あるいは出世服と名づけ、あるいは法衣と名づけ、あるいは離塵服と名づけ、あるいは消痩服と名づける(衣が)煩悩を損なうものであるためである。あるいは蓮華服(衣が)染著を離れるためと名づけ、あるいは間色服純色ではない青・鼠・木蘭の三色とするためと名づける。あるいは慈悲衣と名づけ、あるいは福田衣と名づける。あるいは臥具と名づけ、または敷具と云うのであるそれらが夜具と形状が同じことからかく言う。

次に別名である。一つは、梵語で僧伽梨[そうぎゃり]〈saṃghāṭi〉と云う。支那では雑碎衣[ぞうさいえ]という条相が多いためである。その用途から、入王宮聚落衣とも名づけられている乞食・説法の時に着るのである。

二には欝多羅僧[うったらそう]〈uttarāsaṅga〉であり、中価衣と名づけられている財・直二衣の中間にあたるものを言う。その用途から、入衆衣とも名づけられている礼拝・誦経・斎食・講経の時に着るのである。

三には安陀会[あんだえ]〈antarvāsa〉であり、下衣と名づけられている衣のうち最も下に着ることから、あるいは下半身を覆うものであるからかく言う。その用途から、院内道行雜作衣とも名づけられている村落に入るとき、あるいは僧伽に従って何か行じる時は着てはならない。

もしその形状から言ったならば、(安陀会は)五条、(欝多羅僧は)七条、(僧伽梨は)九条乃至二十五条などと称す。音写語・意訳語には多くの異なったものがあるが、今は一応その中の一、二を提げるに留めた。

第三 求財〈衣のための布の入手法〉

初めに求乞〈衣の仕立てるための布を乞うこと〉に際して過失を離れるべきことを明らかにする。これは「法衣」であるのだから、その元がすべからく清淨〈律に違反しないもの〉でなければならない。西方の印度における高僧らは、多くの場合、糞掃衣〈糞掃はpāṃśu-kūlaの音写。ゴミの山(に捨てられた布)の意〉を拾って(衣に仕立てて)いる。今この支那の地にては、如法であることを求めるならば、(必ずしも糞掃衣に固執する必要は無いため)ただ邪求を離れることを旨とせよ。

『行事鈔』には、「利得を目的とした交換によって得た布によっては衣とすることは出来ない。律に説かれるところの、邪命得後に疏を引いて説明する・激発得他者が得た物を説き伏せて己に施させること・現相得偽って貧乏困窮しているかのように振る舞い、他者の憐憫をかって得ることによるものを離れよ。または犯捨墮衣〈捨墮に違反して得た衣〉(捨墮とは)三十ヶ条からなる衣等の比丘の所有物についての規定である、そのいずれも作ってはならない」とある。

『四分律刪補隨機羯磨』〈道宣による『四分律』に基づいた羯磨についての集成・註釈書。以下『業疏』〉には、「邪命とは、言葉は簡略であるけれどもその意味することは様々である。広くこれを言ったならば、ただ邪なる心によって貪欲に染まっての活動全般である。(具体的には)利得を目的として仏法を売り物とし、礼仏し、誦経し、断食するなど諸の行為によって獲得した所得は、すべて邪命である」とある。

今時の人は、多くの物を蓄えて有り余るほどであるのに、敢えて他者に対して(更に何事かを得ようと)乞い願い、言葉巧みにへつらい、餉遺〈食物を贈ること〉するなどして在家(の信仰や経済)を汚している。およそこれらの類の行為はいずれも邪利というのである。

次に対貿〈例外的に受けることが許された、衣を仕立てるために施された金銭である「衣直」の使用法〉に際して過失を離れるべきことを明かす。もし本来の浄財〈律で許された方法によって得たもの〉でもって(衣のための布を)購入出来るのであれば、それが最善である。犯長の銭宝〈衣の入手のため以外の金銭の布施〉を得て、それを衣財として用いることになった場合は、律に準じたならば、捨衣〈律に違反して取得した、捨てられるべき衣〉をもって新しい衣に交換する過失を犯したこととなる。ただ(その際は)その罪を懴悔しなければならないが、その衣体〈衣を仕立てるための布自体〉は律に違反するものではない。この事例をもってまた類似の事態も理解せよ。

もし自らが物と換える場合は、在家者と価格交渉で争うなど、一般市場のやり方と同様にしてはならない。浄人を遣わした場合は、その限りではない。

ある者は「浄財であろうとも、それを(比丘が実際に)自ら手にすることを不浄〈律に違犯〉という」などと主張している。しかし、それは律が制限する行為では無い。その者の妄伝にすぎないそれはただ(波逸提の)捉宝の犯である。財体を汚すものではない。

第四 財体〈衣の素材〉

初めに如法〈律の規定に適ったもの〉を明らかにする。律の中では(財体として)絹と(植物由来の)布との双方が通じて許されている。しかし、『業疏』の諸文に準じたならば、絹を使うことは許されない。

『業疏』には、「世間では絹紬を用いる者が多い。しかし、その材料は(蚕の)命を損なって得るものであるから、やはり総じて制限する。今、五天竺〈印度全土〉および諸々の胡僧〈印度以外の中央亜細亜や南海の外国人僧〉の中には、絹を用いて袈裟を作る者などいない」とある。また、「(仏教の出家者は)袈裟衣をもって梵服として四無量心を行じるのである。(そのことから)明らかに知られる、(絹製の衣は)殺生によって出来たものであるのに、それを知りながら着用することは筋の通らないことが」ともある。

『律相感通伝』〈道宣の著作〉の中に、「天人〈神霊〉が讃嘆して云うには、『仏法が東のインドから(支那に)伝わってから六、七百年間、南北の律師らには、そのような(絹で衣を作るなどという)発想など無かった。一体どうして殺生の財を用いながら、それを慈悲の服などとすることが出来ようか」とある。

詳しくは『章服儀』にて、これについて明らかにしている通りである。

義浄は『南海寄帰内法伝』において、(道宣を始めとする支那の律宗の僧徒らが絹を強いて禁じていることを)批判して誤りであるとしている。思うに大慈の深行というものは、彼〈義浄〉が理解出来ることではないのだろう。(大慈を理解出来ない哀れな者であるならば)まことに(義浄がそう批判するのは)もっともなことであろう。

次に非法〈律の規定に適わないもの・行為〉について詳細にする。しかしながら、その衣体はすべからく厚くしっかりとしたものを求め、諸々の奢侈なるものを避けなければならない。

律にはこうある。「あるいは細薄・生疎蕉葛・生紵、いずれも使用してはならないなるもの、または綾・羅・錦・綺・紗・縠・紬・綃など、いずれも非法の物である」と。

今時(の支那の僧徒らの)ほとんどは、むしろ仏陀の言葉を信じず、それら(律で禁じている素材)で出来た諸々の衣をこそ好んで着用している。

『大智度論』には、「如来は麁布〈粗末な布〉で作られた僧伽梨〈大衣〉を着用されていた」とある。

支那の南嶽山〈南岳慧思〉の衆〈天台宗徒〉は、古より有道の高僧らの衣は植物繊維によるものであって、一本の絹糸すら雑えたものはなかった。天台大師〈智顗〉は(四十有余年のも)ただ同じ衣をのみ被着していた。南山大師〈道宣〉は絹と綿とを混じえたものを着なかった。荊溪〈妙楽大師湛然〉は(晩年、天台山において)大布〈粗布〉をのみ衣ていた。永嘉〈永嘉玄覚〉は蚕口〈絹〉を着ることがなかった。(これら絹を用いなかった先徳らが)どうして慈心の深くなかったということがあろうか。まことに尊ぶべきことである。

今時(の支那の僧徒ら)は自ら思うがままに振る舞って怠り、ますます(律についての)知識も無い。むしろ如来が正しく制定された衣を「孝服〈喪服〉である」としている。そもそも僧に服制〈喪服ついての規定〉など無い。どのようにすれば、そのように妄行することが出来るのであろうか。

『釈氏要覽』〈道誠による仏教辞典的著作〉や『輔教編』〈明教大師契嵩が仏教・儒教・道教の三教一致を主張した書〉で述べられている孝論〈葬送論〉は誤った説を含んだものである。慎んでそれらの説に依ることのないように。

近頃は白布をもって頭絰〈喪首戴(喪服の襟巻き)〉としている者があるのを見る。それもまた見咎めるべきものである。(そのように僧徒らの振る舞い・姿形など)法滅の相が、むしろ次第に多くなってきている。有識の者らよ、是非ともそのような非法・法滅の振る舞いを改めたならば、仏法は今少し永くこの世に留り得るであろう。

第五 色相〈衣の規定された色〉

律には、「上色〈五正色・五間色〉に染められた衣を着用してはならない。まさしく(そのような純色を)染め濁して袈裟色支那では不正色染というとしなければならない」とある。

(袈裟色はまた)壊色〈壊はnāśā(覆沙・敷曬)の訳〉とも言われる。すなわち、戒本で説かれている三種の染壊はすべて如法である。一つは青色『摩訶僧祇律』では銅青と云う。今時の尼衆の青褐は、それに頗る近いものとなっている。二つ目は黒色緇泥涅(ねずみ色)である。今時の禅衆が着用している青黒および藍色などは全て(律で許されている)黒色の類である。三つ目は木蘭色西蜀の木蘭の皮を染料とすると赤黒の色となる。古の晋の高僧は、その多くがそれで染められた赤黒の衣を着用していた。今時通用している深黄染の絹織物は、それにわずかながら似た色である。北方の支那の僧徒らが着用している淡い黄色の衣は紛れもなく非法である。

しかしながら、これら(青色・黒色・木蘭色の)三色の名称は世間でも通用しているものではあるが、その実際(の色と)は異なったものである。すべからく俗世間での五純色青・黄・赤・白・黒、および五間色緋・紅・紫・緑・碧、あるいは硫黄を避けなければならない。これらはすべて道相〈出家修行者のあるべき姿形〉ではない。仏陀は通じて(それらの色を)禁制されたのである。

『業疏』には、「法衣は道に順じたものでなければならない。錦色・斑綺〈所々に美しい模様のあるもの〉は心神〈精神〉を揺り動かすものである。青黄など純五色に彩られた綵、真紫の上色は俗流の者らが欲するものである。そのようなことから(仏道修行者においては)等しく制限されたのだ」とある。

末世の律を学ぶ者らは、殊更に聖言に反して冬は綾羅〈美しい模様の絹織物〉を着し、夏は紗縠〈薄い絹織物〉を服している。乱朱の色〈紫色〉、鮮華〈鮮やかで華美なもの〉を厭うこと無く、非法の寸法でもって、長くは髀膝〈腿と膝〉にまで垂れさせている。ましてや、また自らが色衣〈紫色の衣〉を(得て着ることを)願い、かこつけて「王制である」〈「皇帝から下賜されたものであり、それを着ることは国法に従うことに他ならないから色衣を着けても差し支えない」との曲解〉と強弁している。(自らが犯している)過失を取り繕わんとしての言であろうが、それは深く仏法を謗った行為である。

祖師〈道宣〉は(『行事鈔』において)このように言われている、「どうして(そのような非法の衣を願い、用いることが)悪道には関わりなきことだと考えられようか。悲しきことである」と『薩婆多論』に「王教に反したならば突吉羅となる」とあるのは、国家の禁令を犯した場合を意味したものである。

第六 衣量〈衣の規定された寸法〉

まず初めに(諸々の律蔵の)通文〈共通する説〉に拠ったならば、具体的な尺寸としては定められていない。

律では、「(自らの)身体を測って衣を作れ。(身体の大きさに)応じた大きさで十分とするのみである」と説かれる。

『五分律』では、肘量不定とされている。

仏陀は、それぞれ身体の大きさに従った寸法を限りとされたのである。必ずしも肘〈肘から中指の先までの長さ。一般に一尺八寸〉に依ったものではない。

今時の衣の大きさは、一丈二、三尺におよんでいる。もし「通文を取ってそのような大きさとした」などと言わんとしても、まったく(根拠がなく)通用しない。あるいは「これは自分の身体の大きさを測った結果である」などと主張しても、その身体は甚だ小さいのに衣は非常に大きいものとなっている。すなわち、身体を詳しく測ってなどいないであろう。しかしながら、(律に準じた衣を作るための)身体測定法について、ほとんどの者は詳細に知ろうとしていない。

『業疏』には、「まず衣財をもって肩より地面に垂らした時、くるぶしの上四指までとなる丈、それが(身体の大きさに則した)衣の長さの規定となる。(衣の)他の部分の葉相(などの寸法)は、この長さを基準として均衡をとらせよ」とある。

次に局量〈具体的な寸法〉を明らかにする。

『行事鈔』では通文を引用してから、続けて「(通文では)そのように説かれるけれども、またすべからく楷準〈標準化・一般化〉すべし」とある。

そのようなことから、『十誦律』・『摩訶僧祇律』にはそれぞれ三品の具体的な寸法が説かれている。

今、『薩婆多論』に依ったならば、「中品の三衣は長五肘・広三肘肘毎に一尺八寸。姫周尺に依ったならば長九尺、広五尺四寸。もし最大のものならば、長六肘・広三肘半長一丈八寸・広六尺三寸。ある人はこの最大の寸法に偏執しているが、三品に分かって説かれているものについて、どうしてその中の一品にのみ拘ることなど出来ようか。たといもし最大の寸法に準じたとしても、(今時の僧徒が用いているような)一丈二尺などにはならない。このことをよく考えてみよ。もし最小のものならば、長四肘・広二肘半長七尺二寸・広四尺五寸である。もし、(これら規定された)寸法に外れたならば、説浄〈堕罪の回避法〉しなければならない。そうしなければ捨墮の犯となる」とある。

『四分律』には、「安陀会は長四肘・広二肘長七尺二寸・広三尺六寸。欝多羅僧は長五肘・広三肘、僧伽梨はこれに同様である長九尺・広五尺四寸」とある。

以上は仏陀の言葉を引いて規定の寸法を示した。以下は祖師の教えを引いて(今時の僧らが衣について行っている)非法を明らかにしていく。

『章服儀』には、「(衣の)寸法を減らして作るのは倹約の意を表すことに同じである。(逆に)限度を超えて濫りに量を増やすのは、律の条項を犯すこととなる。文には、『四肘二肘は非法ではない。仏陀の衣と量を等しくすることは正篇を結す』とあるのは、すなわちその証である」とある。また、「近頃の下流〈無知で非法な出家者〉は、その衣の大きさについて驕り贅沢となっている。しかし、(衣を)小さくして倹約することに関しては、いまだそのような人を見たことがない」ともある。そしてまた、「衣の寸法を減らして作ることが許され、過ぎて作ることが規制されているのは、いずれも貪り競う欲を抑制するものである」とある大きい衣を好む者らに請う、この諸文を詳かに読むことを。

『行事鈔』の仏衣戒〈単堕の一。仏陀と等しい多いさの衣を着用することの規制〉の項には、「仏身は常人の倍であった。仏陀の背丈は一丈六尺、常人はすなわち八尺である。仏陀の衣の長は姫周の尺でいえば一丈八尺・広は一丈二尺。常人は長九尺・広六尺である」とある最大の寸法の衣に執着する者があってこのように言う、「仏陀の衣は人の倍で六肘であるならば、すなわち二丈一尺六寸である」と。思うに、いまだ以上の文を読んでいないためにそのように言うのであろう。

しかしながら、仏陀ご在世における人の身体は多くの場合、今よりも大きかったにも関わらず、前例に準じて規定の寸法とし、そしてその身体を覆うに足るだけのものであったのだ。今時は劫減〈宇宙的時間で衰亡に向かう期間。人の寿命や身長なども減衰していくとされる〉であって、人の身体は大きいものであっても六尺を超えるものが無い。しかるに衣の長さを一丈二尺とし、往々にしてそれ以上の大きさとすらしている。(しかし、長さに対して)広さの寸法はどうかというと五尺にもならない。(そのような衣を着たならば、衣は)前に垂れて膝で引くようなものとなっている。(そのような衣で歩いたならば)その一歩一歩が突吉羅となる。「之を顛し之を倒す」〈『詩経』斉風の一節「東方未明、顛倒衣裳。顛之倒之、自公召之(太陽が未だ昇らぬ未明、衣裳を逆さまに、衣を下半身、裳を上半身に着て公のお召に急ぐ)」。ここでは逆さまで滑稽である、との意 〉と言うべきであろう。このような事態がまさに(支那の僧徒の非法の行儀を)明らかとしている。

その故に『業疏』には、「前に(衣の)一角を垂れて着ることを、象鼻の相という。人々は、(そのような着用法が)律に反しているなどと思いもせず習慣としてしまって久しくなり、それがむしろ『(正しい)法だ』などとすら言っている。(もしそのような言が成り立つならば、我々に備わる)これら煩悩・我執も無始より常に習いとしてきたものであろうが、ではこれら煩悩・我執も『聖法だ』などと言えるであろうか。正しい道を聞いたならば、ただちに改めよ〈『論語』述而第七の「聞義不能徒。不善不能改。是吾憂也」〉。他の諫言に素直に従うこと、水の流れるかのようであれば、その人は上人である」とある。

(南山大師道宣の)慈訓は以上のようなものである。どうしてこの言葉を受け入れず、思案しないままで良いなどということがあろうか。

第七 条数の多少

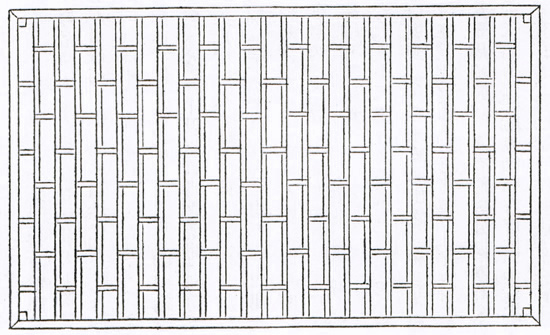

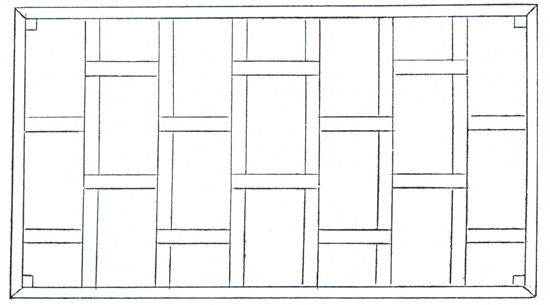

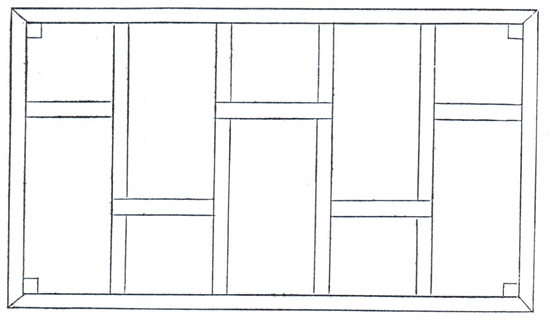

下衣の五条は一長一短。中衣の七条は両長一短。大衣には三品あり、下品には三種あって九条・十一条・十三条、それら全ては両長一短である。中品の三種には十五・十七・十九条あり、その全てが三長一短である。上品の三種は二十一・二十三・二十五条あり、すべて四長一短である。

『行事鈔』には、「これに準ずることを大準といい、(各自の縫製あるいは経済的)能力に従って衣を用立てよ」とある九品の大衣については、それぞれが有する財体の多少に従って一衣のみを得て受持せよ。

『業疏』には、「(衣の条数を)最大で二十五条とする所以は、(比丘たるものは)二十五有〈生死輪廻する全ての生けるもの〉のための福田〈功徳の源泉〉たろうとするからである。(衣の条数を)ただ奇数にして偶数としない所以は、沙門の仁育〈慈悲行〉は世間の陽化〈太陽の恩恵。奇数とされる〉に同じであるから、偶数ではないのである。(条をなすのに)長短を作る所以は、世間の稲田の畦が土地の高低によって分け隔てられているようなものである。諸々の生けるものを利そうとして、聖は増して凡は減じることを表し、長は多にして短は少きに喩えられたものである」とある。

今時の禅門の僧徒らは、その多くが九条を着ているが、(両長一短にすべきところを)三長としてあったり四長としてあったりと、各々の意に従って(好き勝手に衣を)作っている。それは非法である。

『業疏』には、「(律に規定されている衣の条の)長短を違えたならば、慈梵に背くものであるから、(そのような衣を所有して外出したならば)歩みごとに越威儀〈突吉羅〉となって、一歩一歩が罪を結することとなる」とある。

ましてや色帯〈衣に付した絹などの飾り紐。本邦で修多羅と称している衣の飾り紐に同じものか?〉を長く垂れさせ、花模様など刺繍など施している。そのような山水の毳衲〈山水の趣など表現するなど様々に装飾を施した衣〉は、(仏道における)修行を損うものであって功徳を失わせるものである。

真誠の学道というものは、寸陰〈一瞬〉であろうとも時間を無駄にしないものである。(煩悩の賊に侵されぬよう)用心して一瞬の隙もないほどでなければ、他のいかなる暇をもって学道に専心しようというのか。

次に条葉の相を明らかにする。

『摩訶僧祇律』には、「最も広くしても四指四寸とし、最も狭くした場合は□麥〈麦粒〉に同じくせよ」とある。

『業疏』には、「今時の僧徒の多くが(条葉を過度に)広く作っているのは、人心乱れた末世澆風の煽りである」とある。

『章服儀』には、「近頃の(僧徒らが着ている衣の)条葉を見てみると、正儀に則っていない。あるいは三寸、あるいは四寸と、各々の私情にまかせて広く作っている。次第に(出家者が)在俗の者らと変わらなくなっていき、ますます華美をほしいままとしていく源となるものである」などとある。

また、条葉を縫う際は、すべからく(条葉の)下辺を開かなければならない〈「開葉でなければならない」の意〉。

『章服儀』には、「裁縫して葉(の下辺)を開くのは、その割截衣としての相を表すためである」とある。

今時のその両辺を縫合しているのは、相として明瞭でない。

『行事鈔』には、「(葉の)一辺は縫い合わせ、一辺は開いたままとしなければならない。もし両辺とも縫い合わせたる衣は、(割截衣ではなくて)縵衣と同じである」とある。

これを世間では相伝して明孔と呼び、または明相律では暁天(の薄明かり)を明相と言うと言い、または漏塵などと呼称しているのは、いずれも訛謬である。

《第八 重数〈衣を何重にして作るべきかの数〉》

律には、「(衣は)細薄であってはならない」・「大衣は新しく作るものならば二重、他の二衣〈上衣と下衣〉はともに一重である」とある。

『十誦律』では、大衣で古い物(を直して作り変える場合)は四重、他の二衣はともに二重とされる。

『薩婆多論』では、「大衣(を古い衣を用いて仕立て直す場合)は三重で、一重は新たに縫い合わせる裏打ちとしてであり、二重はそれまで使っていた古い衣である」とされる。

次に重法〈衣をいかに重ねて縫製するかの規定〉を明らかにする。

しかしながら、重複の仕方については、諸律・諸論によって一様でない。

もし『薩婆多論』に準じたならば、「重縫の三衣を、何らか事情があって、(重ねた布を)剥がれた状態で所持し外出(し、他所で夜を過ごしても離宿衣戒の違反とはならない)」とある。この一節に拠ったならば、(衣の重複の仕方は)ただ全て重ねて縫い合わせただけのものである。

祖師が著された書においても、またこの説と異なってはいない。『感通伝』が著され、天人が初めて別製を示したことが明らかにされた。しかし、多くの者はこの説に疑いをもっている。

そこで今、これを詳しく引用する。そこには、「大衣の重作を師は近頃行われた。しかしながら、葉の下は三重となっている。一体なぜそのように(三重と)なっても良いのであろう。そこでその所以を質問すると、(師は)私の衣を執って、その所以を示された。『この(袈裟の)葉相は稲田の畦道を表したものである。割截した布同士を互いに重ね合わせた箇所の裏を縫い合わせたものである。(その箇所は)葉から𪍿麥〈麦粒〉ほどのところである。これは則ち、条内は田を表し、葉上は水路を表したものである。(その形相を見たならば)まさにそうであろう。今(の僧徒が衣として着用しているもの)は、そのほとんどが縵衣〈条葉無く、田相を成していない衣。一般に縵衣は沙弥・沙弥尼の衣とされる〉である。一つには割截でなく、二には多く重ねて作られたものである。すでに仏陀が本来定められたものと異なっている。著しく明らかな過失であろう」とある以上は伝文である。しかしながら、『薩婆多論』の所説がこの一説と異なっているのは、伝承が一様でないためのことである。しかし、ここで天人が法を示した内容は、(天人が自ら)親しく佛在世に伝えられたことであるという。であるならば、これについての教文は、(その是非を)決めかねる事である。(例えばこれと同様なる事例として、)諸々の経律では、座具は肩に掛けて携帯するものであると説かれている。しかし、支那における伝承の文では、左臂に掛けて携帯するものであるとされる。またあるいはそれは、(座具の使用と製法が定められた)後に座具の寸法を付け足して大きくする法に倣うようなものであって、今の者は皆が準用している。で、あるのにどうしてただこの一節だけを疑うことがあろうか。ましてや(袈裟とし縫製されたものであるのに)割截でなかったり、多重であったりすることへの二つの批判は、その理はおのずから明らかであろう。

第三には(袈裟としての)成立・不成立を明らかにする。

『業疏』には、「下の二は、時に隨う。もし大衣であるならば、必ず須らく重複でなければならない。今時の多くの者が(大衣であるのに)単[ひとえ]に作るようなのは、まったく非法の服である。(大衣として)受持し得たとしても、服着したならば罪となる」とある。

《第九 作衣法》

三衣はすべて須く割截したものでなければならない。しかしもし、財力が少ないがために(割截衣を)用立てることが出来ない者であるならば、揲葉が許されている。五条袈裟については、また襵葉も許されている。

『四分律』では、大衣は五日以内で縫製出来なければ、比丘尼ならば波逸提、比丘ならば突吉羅であると定められている『鼻柰耶』に準じたならば、七条は四日、五条は二日である。

『十誦律』には、「須く却刺〈返し縫い〉しなければならない。直縫〈並縫い〉してはならない。(衣の)表に縁より四指の箇所に鞙音は絃、鉤のことを施せ。裏側は(縁から)八指に紐を施せ」とある。

今時は臂を垂れて表を八指、裏を四指としており、裏表共に逆さまとなっている。また、鈎・紐を設ける箇所に四角の布を揲するのは(鈎・紐を付したことによる)破損を防ぎ堅牢にするためである。しかるに、これを名付けて壇子などとするのは誤りである。

『大比丘三千威儀』〈以下『三千威儀』。これに該当する一節なし〉には、「(衣の)四角に揲を縫い付けなければならない」とある。

『四分律』には、「挽いて角をして正しからしむ」等とある。今の世にこれを「四天王」などと称しているのは誤りである。

『四分律』には、「肩の上の障垢膩処〈垢や皮脂を遮る箇所〉に縫い付けなければならない」とある。

次に正衣・従衣を明らかにする 。

大衣の九品〈九条から二十五条までの奇数条の大衣九種類〉は必ず須く割截衣でなければならない。衣財が足らない場合は揲葉が許される。二九〈割截衣と揲葉衣との各九品〉ならば十八種となる。どうしても衣が(三衣すべてを)揃えることが出来ない場合は、七条を従衣〈例外的・一時的に、諸事情で保持できない衣の代用とする衣〉とすることが許されている。そのようにして(様々な例外措置が)次第に許され、縵衣縵とは条相が無いことからそう呼称されるが許されるようになったのである。

三衣の正衣・従衣には、それぞれ二十四種がある。

大衣の正衣には十八種ある割截衣と揲葉衣とにそれぞれ九種ある。 従衣には六種ある割截衣と揲葉衣の七條、割截衣と揲葉衣と襵葉の五条、一種の縵衣。

七条の正衣には二種ある割截衣と揲葉衣との二種。従衣には二十二種ある大衣十八種・五条三種・縵衣一種。

五条の正衣に三種ある割截衣と揲葉衣と襵葉衣。従衣に二十一種ある大衣十八種・七条二種・縵衣一種。

総じて数えるに七十二品がある。縵衣は三衣に通じるものではあるが、本来沙弥の衣である。

律には、沙弥をして二つの縵衣を着用させることとなっている。その内の一つは七条に該当するものとして入衆の際に着用させ、一つは五条に当たるものとして作務の際に着用させるのである衣相が正式なものではないために、ただ「当たる」という。当の字は去に発音する。

今時は剃髮(して沙弥となった者)であっても直ちに五条を着ている。不相応にも比丘の領分を犯し乱すものとなっている。甚だしく本制に乖いた有り様である。師長の有識者に請う、(律に背き、誤った習慣に依ること無く)聖教にこそ依拠して行事せんことを。

実際、(比丘となるべく具足戒を)受戒する際には、多くの者が衣鉢を備えてすらいない。律には、師がそれらを用立てるものとなっている。(得度受戒の師たる者以外に、その初心の受者をして)誰が聖教に依行させ得るというのか。ただ受戒する時に臨んで、他人より瓦盆や油鉢、陳朽の大衣を借り受けている始末である。(律の規定について、これから受戒に望む)沙弥はその是非など知るわけがない。阿闍梨〈授戒の際、受者の教授となってその威儀進退などを逐一教える五夏以上の比丘〉たる者がどうしてこの(衣・鉢の有無、またはその如法・不如法などを)調べ監督しないのであろうか。

律には、「(具足戒を受けるに際し、受者が三衣・鉄鉢・坐具・漉水曩を)あるいは所有しておらず、あるいは借用していたのであれば、受具は成立しない」とある。

一体どうして少しばかりの資財を惜しみ、一生をして無戒たることを放置出来るであろうか。(不如法の受具によって無戒でありながら、比丘を称して)虚しく信施を食したならば、万劫もの永きにわたって(生死苦海に)沈流するのである。実に悲痛なことである。

往く者は諫むべからず。来者は猶お追うべし〈『論語』微子の一節「往者不可諫。來者猶可追」の引用。過去のことを諌めても変えることは出来ないが、未来は変えることが出来るのであるから努めて変えるべきである、の意〉。

《第十 加法行護》

◆ 加法

(受衣の際には)必ず(律蔵に定められた)次第に従って(羯磨を行い)、まず五条を(己の衣として)加えるべきである。

『十誦律』の文に準ずる。

「大徳一心に念ぜよ。我比丘某甲、この安陀会は五条の衣なり。一長一短の割截衣を受けて持つ」三説する。揲葉衣と襵葉衣の場合は適宜語を改めよ。

中衣の場合は、「この欝多羅は七条の衣なり。両長一短の割截衣を受けて持つ」と云う。

大衣の場合は、「この僧伽梨は二十五条の衣なり。四長一短の割截衣を受けて持つ」と云う。その他の詞は上に同じである。

◆ 捨法

『摩訶僧祇律』の文に準ずる。

「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この安陀会はこれ我が三衣の数にして、先に受持せり。今捨す」一説する。他の二衣についてもこれに準じて語を改めよ。および須く律に通じた者を求め、対首にてこれを行うべきである。

◆ 行護

『十誦律』には、「三衣を護持すること、あたかも自分の皮膚のようにし、鉢は己が眼目かのようにせよ。大衣を着用している際に木石土草を運んではならない。掃除などの種種の作務もなしてはならない」とある。

『決正二部毘尼論』〈劉宋道厳律師撰『決正二部律論』〉には、「大衣を着用して村に入ったとき、師僧・上座・別人に遭っても礼拝してはならない」とある仏陀及び衆僧であれば礼拝することは出来る。

『十誦律』には、「どこでも赴く所には常に衣と鉢とを倶にし、彼方此方と見回すことなく、あかたも飛鳥のようにせよ。もし三衣を持たず聚落に入ったならば罪を犯す」とある。

『摩訶僧祇律』には、「まさに(三衣をして)塔想せよ〈仏塔の如くに見なせ、の意〉」とある。

祖師は、「諸部派は通じ制して(三衣は常に)身に備えるべしとしている。今時の者らがただ宿を護るのみ〈起居する処に三衣を収蔵しているだけ〉であるのは、仏陀の教えに相応しないものである」と言われている。

この(三衣を常に身に携えるという)点については、須らく攝護を明らかとしなければならない。そこで概して四門に分類し、これを示す。

◇ 衣界〈摂衣界。離三衣(比丘が三衣から離れて一夜を過ごすこと)しても犯戒とならない範囲〉

律には、「もし人と衣と、処を異にして一夜を過ごしたならば、捨墮罪となる。この衣は須らく捨して懺悔せよ」とある捨墮罪とは、衆合地獄に墮することを言う。そこでの一昼夜は、人間の年数の十四億四十千歳にあたる。

律においては離衣と護衣とを明らかとするに際し、通じて「界」に約して論じられているが、「界」には多くの別がある。これは大略して二つに分けられる。

一つには作法攝衣界である伽藍の中の結界である。(結界が)寺院境内より広い場合には、須く攝衣羯磨を加えなければならない。結界し終わってから(結界内に重複している場合は界の範囲から)村聚を除外し、その界を通じて衣を護るのである。

二つには自然護衣界である。本宗と他部とに、総じて十五種が挙げられる。

(1) 僧伽藍界垣・牆・籬・棚などによって四面が取り囲まれているもの。結界の処であったとしても(羯磨によって)攝衣界を結していない場合があるが、それをまた自然衣界ともいうのである。

(2) 村界男女が居住している地を村と名づける。すなわち俗舍である。四相は上記と同様である。舍界の中に準じたならば、更に六種の別相がある。

① 聚落界村邑の範囲である。第一は別界。一つの集落にただ一軒しかないような地であって、その集落の外にむかって鷄が飛びえる範囲に限る。その範囲外を異界という。第二は同界。多くの集落が連なるようにある場合をいう。『薩婆多論』には、「四つの集落の中間にあって車梯が四方に延びているのであれば、衣が四つの集落にあるならば失衣とはならない」とある。『摩訶僧祇律』には、「四つの集落の境界に臥して、頭・足・両手がそれぞれの集落の範囲にあり、衣が頭の下にあった場合、夜が明けて頭が(衣から)離れたならば捨衣を犯すこととなる。手脚相及ぶには犯ぜず」とある。『薩婆多論』には、「衣を二つの集落に(別々に)置いてあり。身体はその二つの集落の境界の上で臥しているならば失衣とはならない。それぞれの身体の部分が(二つの集落の範囲に渡って)あるためである」とある。

② 家界一集落に多くの家がある場合である。またこれに同・別の違いがある。父母兄弟が同処で同業であるのを同界という。食事を異にし、生業を異にしているのを別界という。すなわち下記の族界である。

③ 族界一家の中にて食事を異にし、生業を異にしている場合である。またこれに同・別の違いがある。(一家の中でも食事を異にし、生業を異にしている者等)それぞれの住む場所があるならば、それらそれぞれは一界である。もし(衣を)二つの異なる場所、あるいは作食・便利等の別々の所に置いたならば失衣となる。

④ 外道舍もし同見・同論であれば、それは同一界である。もし異見であれば身と衣と二処となり、及び門屋・中庭の衆処に置いたならば、共に失衣となる。

⑤ 遊行営処諸々の戲笑等の人が一時的に滞在する所である。もし一人の所有者に屬する処であれば同界という。複数人の所有地であればそれは彼此の衆処等であって、みな失衣となる。

⑥ 重舍すなわち多重の樓閣等である。一人の所有者のものであれば、人と衣とが互いに上下に在ったとしても失衣とならない。階層毎に所有者が異なるのであれば、その場合失衣となる。もし一つの樓閣であれば、『摩訶僧祇律』では梯蹬道の外二十五肘である。『了論』では衣が下階に在って、身が上階に在るならば失衣となる。これと逆であれば失衣とならないとされる。

(3) 樹界極小は人の下半身と等しく、結跏趺坐した時にこれを覆うだけの大きさである。樹界には五つの別がある。

① 独樹日の正午に(樹が)影を落とす範囲であり、雨の時、雨粒が(直接)当たらない処である。

② 相連の大林『十誦律』では一拘盧舍とされ、すなわち二里六百歩である。

③ 四樹小林『善見律』では十四肘とされ、これを計れば二丈五尺二寸となる。

④ 藤蔓架葡萄・瓜・瓠等である。『摩訶僧祇律』では四方に各二十五肘を取るとされる。これを計れば四丈五尺となる。人身より已去を云うものであって、架の外のことではない。

⑤ 上下を明す衣が樹下にあり、身が樹上にあるならば失衣となる。もし衣が樹上にあって身が樹下にあるならば失衣とならない。これは(衣が身に)落ちる可能性があるためである。

(4) 場界村外の空地に五穀を収める処である。その土地の広狹に従って限度とする。

(5) 車界駐車している車はその回転しえる範囲である。移動中の車は前後で、車杖が届く範囲であれば失衣とならない。届かない範囲であれば失衣となる。

(6) 船界停泊中の船はその回転しえる範囲である。航行中の船ならば、(船には)多くの場合居住空間があるけれども、自由に行き来出来ない場所であれば別界となる。もしそうでなければ失衣とならない。

(7) 舍界村外の空野・(村外れの)家である。『四分律』では特に定めがない。もし『摩訶僧祇律』の樓閣についての規定に準じたならば、二十五肘の範囲となる。もし『四分律』の庫蔵に準じたならば、四方の内地の範囲となる。そのいずれかの規定に従え。

(8) 堂界その前が多くの場合、広く、露地となっている処である。

(9) 庫界様々な物を集積する処である。

(10) 倉界穀米を蓄積する処である。上記の三界はいずれも内地にまとめて界とするものである。

(11) 蘭若界すなわち(村落から)離れて人気のない処であって、八樹の中間である。これを計ったならば五十八歩四尺八寸となる。

(12) 道行界『善見律』では、前後四十九尋の範囲とされる。これを計ったならば三十九丈二尺となる。

(13) 洲界『善見律』では、十四肘の範囲とされる。これを計ったならば二丈五尺二寸となる。

(14) 水界『摩訶僧祇律』では、水中の道行は二十五肘とされる。これを計ったならば四丈五尺となる。もし衣が船上にあって水に落ちたならば失衣となる。もし衣が岸上にあって両足を水に入れたならば失衣となる。片足だけならば失衣とならない。

(15) 井界『摩訶僧祇律』では、道行中、露地の井戸周辺にて宿泊した場合で、二十五肘の範囲とされる。また四丈五尺の範囲を界とする。衣を井戸の中に置くならば、繩にて縛って垂れ入れ、手を井戸の内に入れよ。その場合、失衣とならない。(井戸の)上の界とは別となるためである。その他の竪穴・穴ぐらなどの場合も同様である。

◇ 勢分〈自然護衣界の範囲外ながら失衣とされない、いわば「みなし自然界」。界外の若干の範囲〉

作法衣界には(勢分は)無い。必ず須く界に入っていなければならず、そこではじめて衣と共と成り得る勢分は自然護衣界においてのみ適応される。(自然護衣界は)作法界と本質的に異なるためである。

十五種の自然護衣界では、総じて界の範囲の外に例えば十三歩を加える。これを計ったならば七丈八尺となる『善見律』では、平均的体力の人が力の限りに石を投げて落ちた範囲とされる。古徳がこれについて評し、それは十三歩であるとして基準としたのである。 ただ勢分に入っただけで会衣〈三衣と共なること〉を成ずるのであって、必ずしも界に入らなければならないものでもないもし染・隔・情の三礙が界にあったならば勢分は無い。

◇ 四礙上記の諸界において、(以下の四礙いずれかが)あった場合、失衣となる

(1)染礙女人が界にあったならば、淨行が害われる可能性がある。衣は須らく身に従えておくべきである

(2)隔礙水陸の道が断じられ、門牆によって阻障された場合等である

(3)情礙国王・大臣・幻師・楽人が界に入った場合、あるいは(衣を)奪われた・失った等と想った場合、および人家の兄弟がそれぞれ分かれて各自が別に食事するなどしている場合である

(4)界礙(界が)彼此通じておらず、身は道中にあり衣は樹下にあって、すなわち失衣となるような場合である

◇ 失否の相

『律鈔』では三断有るとされ、「律の中にて言われる奪・失・燒・漂・壊の五想すなわち情礙、あるいは水陸の道が断じられ、もしくは賊・悪獣・命・梵等の難これらは隔礙、必ずそれらの縁があったならば、ただ受法を失するけれども捨墮の犯とはならない。もし以前、驕慢であって衣を護らぬままであったならば、その後に難縁があったとしても、受法を失しまた罪を犯ずることとなる。もし常に衣を受持しており、しかし諸々の難縁がにわかに生じて衣と共なりえない場合は、受法を失することはない。そして罪にもならない」とある(難が生じたと弁解してもその)事態は必ず事実でなければならない。自分勝手に事実を曲げて語ってはならない。

また問う。「失念して衣を持せずに外出し、夜になってはじめて気づいた。衣と共なろうとしてもどう仕様もない場合、失衣となるであろうか」。

答う。「その人が常に自ら(衣を)身に従えておりながら、しかしたまたま忘れたのであれば、長衣に例同してこれを許す」。長衣を忘れて説浄しないことは犯にはならない。更に十日の猶予が許されている。

◆ 著法

律には、「斉整に三衣を著けよ」〈衆学法の一。三衣および泥洹僧(裙)を端正に着るべき規定。違反すると突吉羅となる〉とされている。

『三千威儀』には、「(衣を)著する時、仏塔・上座・三師に向いてはならない。また(それら敬すべき対象に)後ろを向いてもならない。(衣を)口にくわえ、あるいは両手で振るってはならない」とある。

『鼻奈耶』には、「まさに肩の上に掲げて著けよ。臂肘に垂れさせてはならない」とある。これは以前の制である。

『感通伝』では、天人が告げたところによると、(衣の著法については)およそ四度の改制を経たものであるという。「まず初めに五人〈五群比丘〉を度して以来、袈裟を左の臂に掛けて着用すべきことが制され、坐具はその下に置くよう定められていた。次に、年少の美貌〈阿難尊者〉が城に入って乞食している時、多くの女らに愛せられたため、衣の角を左の肩上に纏わせ、坐具でもってこれを安ずるように改制された。そして次に、ある比丘が外道から『一体どうして座るための布を法衣の上に載せるようなことが出来ようか』などと非難されることがあった。このことからまた再度改制されて、衣を左臂に掛けさせ、坐具をその下に置くよう定められたのである。最後に、ある比丘が衣を著するのに斉整でなかったことから、外道がこれを譏って『婬女のようである、象鼻のようである』と言った。このことから、(衣の)上に鉤紐を付けることが制せられ、衣角を左の臂に巻つけて腋の下に置くようにし、(衣が)垂れて淫女や象鼻のようにならぬようされたのである」とある。

現今はよろしく最後に制された方法に従わなければならない。しかしながら、肩の上に搭けず、あるいは肘臂に垂れさせて着るのは、決まって非法である。衆学法の中にて罪と制されているからである。

◆ 補浣

『十誦律』には、「衣服は常に必ず淨潔で如法でなければならないし。もしそうしていなければ人々や神々から非難されよう」とある。

『善見律』には、「大衣と七であれば広辺八指、長辺一搩手の内穴ならば受の失とはならない。五条は広辺四指、長辺一搩手の内穴ならば失とならない。他の場所ならば、その穴の大きさが小指の爪ほどのものであっても、受を失うこととなる。補修してからまた受持しなおせ」とある。

『薩婆多論』には、「縁が裂けたならば受の失となる」とある。

『善見律』には、「袈裟がもし大き過ぎるのであれば小さくし、もし小さいのであれば物をもって補わなければならない。あるいは洗い、あるいは色を濃くし、あるいは色を薄くし、色を染め直したとしても、すべて受の失とはならない」等とある。

鉢多羅 第四物

《第一 制意》

『摩訶僧祇律』には、「鉢とは出家人の器である。俗人の所宜〈相応しいこと〉に非ず」とある。

『十誦律』には、「鉢とは恒沙〈「恒河すなわちガンジス河の砂ほど計り知れない量の」の意〉の諸仏の標誌である。悪用してはならない」とある。

『善見律』には、「三乗の聖人は皆、瓦鉢をもって乞食して生の資けとし、四海を家とする。そのことから比丘と言うのである」とある。

古徳〈廬山慧遠〉はこのように言った、「鉢盂は底無しである。廊廟の器に非ず〈『高僧伝』慧遠伝の一説。廊廟の器とは天下の政の意〉」と。

《第二 釈名》

梵語では鉢多羅〈pātra〉という。支那では応器という。ある者が主張するには、「体・色・量の三がすべて法に応じたものであるから(応器という)」という。

もし『章服儀』が云うところに拠れば、「供養を受けるに相応しい者が用いる物であるから応器という」ということである。

このようなことから知られるのである、鉢とは梵〈印度〉の言葉であり、この支那の語は簡潔を好むために下の二字〈多羅〉を省いたことが。

《第三 体》

律にて大要に二種あって、(鉢は必ず高価な素材や木製を避け、)土製あるいは鉄製でなければならないと規定されている。

『五分律』では、「木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ず」とある。

『摩訶僧祇律』では、「これ〈木製の鉢〉は外道の標示であり、また汚れや油がこびりつくために(木鉢を所有し使ってはならない)」とある。

祖師が云うには、「今の世の中には夾紵・漆油〈いずれも木の型に漆を塗り重ねて作ったもの〉などの鉢が用いられているが、いずれも非法である。(もしそのような鉢を所有・使用しているならば)正しき対処法として、必ずそれを壊さなければならない」とのことである。

《第四 色》

『四分律』では、「まさに薫じて黒色・赤色としなければならない」とある。

『摩訶僧祇律』では、「薫じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るのが如法」とある。

『善見律』では、「鉄鉢は五度薫じ重ね、土鉢は二度薫じ重ねなければならない」とある。

律の中では、「薫鉢鑪〈鉢を薫じて黒色の酸化皮膜を着するための炉〉を作ることを許す」等とあるこの頃は多くの場合、竹烟を用いる。(鉢に)色が付きやすいのである。

《第五 量》

『四分律』では、「大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗、小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと」とある。

《第六 加法》

十誦の文に準ず。 「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この鉢多羅・応量を受けて常に用うるが故に」三回唱える。捨法では「先より受持するも今捨す」と一回言え。

《第七 行護》

『五百問』では、「 一日の間に鉢を用いて食しなかったならば捨墮となる」とある本宗では突吉羅となる。「重病者は例外である。もし界を出て一夜を過ごしたとしても、受は失わないただ突吉羅罪とはなる」とある。

『善見律』では、「もし(鉢に)穴が開いて、それが粟米ほどの大きさであれば、受を失う。もし銕屑などでもって補修したならば、改めてその鉢を必ず受持しなければならない。もし一方が斜めに裂けたものであれば(その様な鉢では)受法が成立しない」とある。

尼師壇 第五物

《第一 制意》

『四分律』では、「身を護り、衣を護り、僧の臥具を護るためのものである」とある。

《第二 釈名》

梵語では尼師壇〈niṣīdana〉という。この支那ではは隨座衣と言い、または坐具とも言う。支那の地における蹬褥〈脚用の敷物〉の類である。

愚ら者はその(音写語による)名称から憶測して、「尼師〈尼僧〉に因んで制定されあたものである」などと言う。また、(尼師壇の)中間に付けられる貼故を知らないで、これを「壇子」などと呼称している。そして、「これらを寄り合わせて尼師壇というのである」などと言うのは、時に失笑を誘うものである。が、それは(その愚か者が仏典をまるで)学んでいないことに依るのである。

《第三 定量》

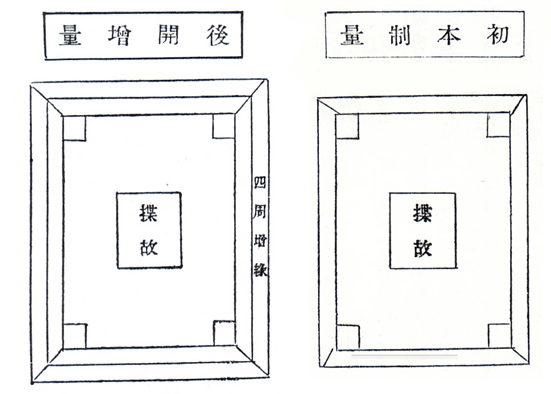

『四分律』には、「長いもので仏の二搩手『五分律』に準じたならば、仏の一搩手は周尺の二尺、すなわちその長さ四尺である。現代の尺寸でもって、これを定めるべきである。わずかであっても規定の大きさから外れたならば、律における正犯となる、広さ一搩手半すなわち三尺であるである。上記は本制の大きさである。

律には、「その時、迦留陀夷〈Kāludāyinの音写。仏弟子の一人〉は身体が大きいのに対して、(本制の)尼師壇が小さかったため、仏陀にこれをご報告した。そこで(身体の大きい者には)広・長に各半搩手を増しても良いとされたのである各一尺を増す」とある。これは後に許された大きさである。

『四分律戒本疏』には、「『更に増す』というは開縁である。これはまず本制の大きさに従ったものの、さらにその外側に増量したものを付けるのである」とあるある者は、増量に固執してむしろそれを本制であると言うが、誤りである。また、「今の世で(僧たる者らも)、あれこれおためごかしを言って、衣服も座具もみな広大であるものを願い求め、飲食(の供養)を受けるのにも総じて豪華で多くを願い求めている」ともある。

しかしながら、仏陀の本制を捨て、むしろ開〈例外的に許可されたもの〉にこそ従ったならば、理屈としてはおおよそ納得出来得るものであるにしても、迦留陀夷のように身体が非常に大きかった者ですら半搩手を加えるに留めたのである。今時の卑陋な僧らであれば、どうして初めに制定さた大きさで足らないことなどあろうか。万一、(私の主張が)「間違っている」などと言う者があるならば、どうかその明瞭なる根拠をもって主張してもらいたいものだ。

『行事鈔』には、「如法に作るならば、初量に準じて截断し縁をつけよ。もし坐した時に、膝が地面・床の上にはみ出たならば、増量に従って一頭一辺に接いでこれを補え。これが定教の正文である」とあるこのことから知られるのである、膝が地にはみ出ることがなければ、増量する必要が無いことが。ある者が主張する「初量とは廃された以前の規定である」というのは誤りである。

しかしながら前代、ただ長頭広辺において各一尺を増していた。後に天人が祖師に告げて云うには「たとい四周に(増量分を)縫い付けたとしても、(律の)半搩手の(例外的増量の)規定に違反しない。ただ翻訳が粗略であったため、各半搩手と言われているに過ぎない。十字をもって論じたならば、これは四周の義である。坐具の四貼というのは、ここより始まったのである。

《第四 製造法》

色は袈裟に同じである。

『十誦律』には、「新しい物は二重、古い物は四重とせよ。単に作ってはならない」とある。

『鼻奈耶』には、「縁を付けなければならない」とある。

『五分律』には、「須らく四角に(補強する為の小布を)縫い付けなければらない」とある。

『四分律』には、「新しいものを作ろうとする際には、須く(それまで使用してきた)古いものを縦広一搩手に切り取って、新しいものに縫い付けなければならない」とあるまた仏陀の一搩手に準じたならば、それは二尺となる。縫い付けずに手に入れたならば捨墮罪となる。もし既成の新しいものを得た場合で、財体が一度身用を経たものであれば、揲を用いる必要はない。

また截断せず、総じて増量して作られたものを取得・使用してはならない。それは跋闍子〈Vṛjiputraの音写。仏滅後百年、毘舎離にて十事の異見を主張して否決された悪僧の名〉が主張した妄法である。

《第五 加法》

「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この尼師壇、応量作なるを今受持す」三説する。捨法は下句を改めて、「今捨す」と言え。一説する。

『十誦律』では、「宿を離れたならば突吉羅である。しかし受法は失わない」とある。

行用は大いに鉢と同じである。

このついでに概して僧祇支・覆肩の二衣について述べる。

《第一 制意》

尼僧は(女として生まれてしまった)果報弱きものである。その故に僧祇支を制定して左肩に被着させ、袈裟の下着とした。また覆肩を定めて右腕を覆わせ、外形が(乳房が露わとなって)醜くなるのを防がせたのである。この故に尼衆は必ず五衣を受持するのである。比丘もまた畜用することがある。ただし、それは単に聴衣〈義務としてでなく例外的に着用が許された下着〉としてである。

《第二 釈名》

梵語では僧祇支〈saṃkakṣikā〉、支那では上狹下広衣というこれは律文に拠って翻訳した語であるが、全くその形状に当てはまらないものである。もし応法師の『一切経音義』に準じたならば、掩腋衣と翻訳されている。これこそ真にその実を得たものであろう。覆肩は華語であって、いまだ(その原語である)梵言で何というか明らかでない。

《第三 衣相》

『摩訶僧祇律』には、「(僧祇支・覆肩の)二衣ともに長四肘広二肘」とある。

このことから知られるであろう、また(僧祇支・覆肩の形状は)袈裟の畟方〈四面が整った形。長方形〉と同じであることが。(袈裟と異なる点は)ただ条葉が無いことのみである。

《第四 著用》

世に多く議論されている点であり、今こそ為にその着用法を明らかにする。この支那の地では、往古には通じて僧祇支を着用していた。後魏の時代より始めて、右の袖を加えて両辺を縫い合せ、これを偏衫〈褊衫とも書く〉と呼ぶようになった。(その形態は)領〈襟首〉から截ち別れて裾が開かれ、なお本相〈原型〉を留めたものである。このことから知られるであろう、偏衫の左肩はすなわち本の僧祇支、右の辺はすなわち覆肩であることが。現代の人はこのことを知らないために、偏衫の上に更に覆肩を加えて着用し、「学律の者は必ず須く服著すべし」などと言っている。

ただし、西土〈印度〉の僧らは多くの場合、(右)肩を顕わにするものである。(支那の地では肌を顕わにすることが)譏過〈俗人からの中傷・批判〉を招く恐れのあることから、須らく右肩を覆わなければならない。この支那では襖〈大袖衣〉と褶〈袷衣〉となどを重ね着る習俗があり、そのために偏袖もが(偏衫に)加えられたのである。(そのような経緯で成立した偏衫に)更にまた(覆肩を着て右肩を)覆ってどうしようというのか。たとい(偏衫の上に覆肩を着用することの正当性を)多様に主張したとしても、ついに根拠など無いことが判明するであろうもし(覆肩を偏衫の上に更に着用することが)生善のためなどと主張するのであれば、この支那の国の僧ら皆が著るべきものであろう。一体何故ただ独り律宗のみで他宗は著ないのであろうか。どうして(他宗では)生善とならないのか。ましてや軽紗・紫染などは体も色も共に非法であって、仏陀は俗服であると判じられたものである。完全に道相に違背したものである。どのような善がそのようなものにあるというのか。あるいは「宗による(衣帯・装束の)違いに過ぎない」などと言うのであれば、仏教はただ三学をもって宗を分かつことはあるが、その上さらに姿形・衣の異なりまで主張するなど、前代未聞のことである。

一方、三衣は大聖〈釈迦牟尼〉の厳制であって、決して裸身を露わとしなかったものである。覆肩は祖師がたびたび排斥されたものであったけれども、しかし堅く持して捨てはしなかった。まことに惟んみれば、弊風〈誤った風習〉とは一度生じ定着してしまうと、歴代それぞれ誤り続けてしまうものである。また、教〈経律論〉について無知であることによって、ついに義〈本来のありかた・意味〉を聞いたとしても改めぬようになってしまう。

さらに明らかな典拠を示すけれども、どうか試しに(自らも)これについて詳らかにしてもらいたいものである。

『章服儀』には、「(覆肩が)元々定められるようになったのは、そもそもただ尼衆に対してのみのことであった。今時、僧であっても着用するようになったのは不相応なことであって下位に通ずるものである」とある。

また『住法図賛』〈道宣撰。ここに引かれる話は『大智度論』に出。散逸〉には、「阿難は過去世の果報の力によって、休壮〈「休」は喜ばしい、「壮」は強い〉にして円備具足〈容貌が非常に整っていること〉であった。男も女も皆が(彼に)愛著を起こし、あるいはその見目麗しいことに悦んで心醉い精神はくらまされ、(自らが子持ちの女であることを隠して阿難の気を引こうとして)我が子の首に縄を結わえて沈め殺す者さえあったのである。このような事態があったことによって、(本来は尼僧のみであったものを)曲げて制定し、(阿難をはじめ僧でも)覆肩の衣を着用することが可能となったのである。(そのような経緯のものであるから、)今時は、それは僥倖〈偶然に得る恵み。ここでは分に過ぎたもの、奢侈の意〉であって、妄りに(覆肩を)着ることは濫用というものである」とあるこの記述については、下に偏衫を着ること無くただ覆肩をのみ着る者を斥けたものである。現今の(偏衫の上にさらに覆肩を)重ね着るような者など、祖師の当時には無かったのである。これは言葉を尽くして説明するまでも無いことであろう。且らく単に覆肩をのみ着用することすら僥倖で(避けるべきことで)あるとされるのだ。ましてや今、(偏衫の上にさらに覆肩を)重覆することが非法であることに、何の疑いがあろうか。詳しくは別途弁ずる通りである。

漉水嚢第六物 『行事鈔』賞看病人六物羯磨では、針筒をもって第六物としているが、ここでは『行事鈔』の二衣の篇首に準じて之を列す

《第一 制意》

『行事鈔』には、「物としては軽く小さくとも、その目的は極めて大なるものである。出家者の生けるものを慈済せんとの意はここにある」とある。

今時は、上品にして高行なる僧であっても、(漉水していない)虫を中に含んだ水を飲用している。ましてや諸々の不肖なる僧など言うまでもない。

『四分律』には、「漉袋を持たずに半由旬二十里也として外出してはならない。もし携帯していなかった場合は僧伽梨の角をもって水を漉せ」とある。

《第二 漉法》

『薩婆多論』には、「住房を作ろうとする際には、先ず(そこにある井〈水を溜める場所・容器〉の)水に虫の有無を観察しなければならない。もし、有るようならば他の井を作れ。それでもなお有るならば(その水を虫が害されないところに)捨て去れ」とある。

およそ水を用いる法は清浄でなければならない。如法に漉して一器の中に溜め、一日の用に足すべきである。持戒審悉の者に、漉した水を溜めた浄器の中を、太陽に向かって詳らかに観察させよ。もし虫の有ることが判明したならば、前述の如くせよすなわち他の井を作って捨て去れ。

しかしながら、水中・陸上・空中はすべて、有情〈生ける物〉の住処では無いところなど無いし。律では一応、漉水嚢によって(生ける虫を飲まぬように)する範囲は、肉眼によって見える限りとし、それによって持犯を論ずるのである。

《第三 作嚢法》

『薩婆多論』には、「上細の㲲〈綿布〉一肘を取て嚢を作る」とある今時は密練の絹を用いて作るのが良いであろう。

『摩訶僧祇律』には、「虫は極めて微細なものであるから(漉水嚢は)三重に作らなければならない」とある。

『四分律』には、「漉水袋を作るのには杓形のようにせよ。もしくは三角、もしくは宏拡に作れ。もしくは漉瓶のように作れ。もし微細な虫を漉し漏らしてしまうことを心配するのであれば、砂を嚢の中に入れ、漉しおわってから(その砂を)水中に撒け」とあるこれは私用のものについてである。もし共用の処に置くものであれば、『南海寄帰内法伝』が伝える様式に準じて作れ。絹五尺を用いて、両頭に柱を立て、鉤を釘打って帯を付け、上に繋げ。中に横杖でもって支え開いて、下に盆を置く等するのである 。

『行事鈔』には、「今、不肖の男があって、漉水嚢に固執する者〈律僧〉を見て『律学とは単に漉袋にある』などと言う。しかしながら、(彼は、持戒の僧が漉水嚢の製法・用法に拘る)理由・目的に深いものがあることを知らず、生命を損ない、道を妨げる者であって、やはり漉袋を所有していない。たとい所有していたとしても使用しない。使用していたとしても(漉し取った)虫を水中に戻さない。戻したとしても虫の命を損なう。殺生の一戒という明瞭なるものをすら、なお遵奉しないのであれば、他の諸々の威儀・見解・活命(についての教や律)は、常にその中に没して顧みられはしないのだ」とある。

(漉水嚢については)受法を行わないのは、軽小の物であるためである。あるいは常に所持するものであるためである。律に説かれる「所持していなければ半由旬として外出してはならない」というのがそれである。

その昔、孤山〈智円法師〉が漉水嚢についての記録を著して、「(漉水嚢などというものは)草堂の壁に掛けておくだけのものであって、それで(比丘が所有すべき)法物の数のうちに入れるのみである。これを実際に用いるような者は、いまだ修行が足りていない愚か者である」などと述べていた。

私にいわせれば、中庸子〈智円法師〉(のような無知なる者)が教えを知っているというのであれば、教えを知らない者などどこにも存在しないことになろう。新学の人は、どうか(智円法師の主張を)真に受けることがないように。

『大智度論』には、「(比丘僧とは)禁戒を受持することを本性とし、剃髮・染衣をその外相とするものである」とある。

しかしながら、濁世〈仏滅後、人倫乱れた時代〉の凡庸なる僧は、(禁戒を)よく奉修することがほとんど無い。ここでは仮に(比丘の本来の)儀相について、(様々な根拠を)示して(釈迦牟尼仏の)遺教を明らかにした。もしも内外〈性相〉の全てが滅んでしまったならば、たちまち法は滅び、太陽は失われてしまうであろう。願わくば諸々の上徳らよ、志を同じくしてこの危機意識を持て。

すなわち『華厳経』には、「威儀〈律〉の教法を具足し受持したならば、僧宝は途絶えることはない」と説かれている。

仏陀の遺寄〈遺嘱・遺勅〉を受けるのは、まさにそのような人である。

仏制比丘六物図

解題 ・ 凡例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 原文 | 訓読文 | 現代語訳

メインの本文はここまでです。

現在の位置

このページは以上です。